Российские ученые создали интерфейс биологической обратной связи, который возвращает человеку сигналы об активности его мозга с помощью не зрения или слуха, а обоняния. Исследователи выяснили, что тренировки с такой обонятельной информацией достоверно влияют на показатели электроэнцефалограммы, которая визуализирует мозговую активность, а значит, потенциально могут применяться для терапевтических целей. Одно из первых исследований в мире, посвященных этому вопросу, опубликовано в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.

Фотография обонятельного дисплея, используемого в работе. Credit: Ninenko, I., et al. Neuroscience and Behavioral Physiology / 2024

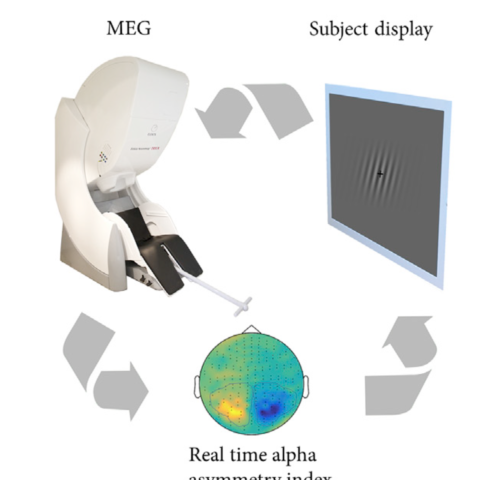

Биологическая обратная связь (БОС) или нейрофидбек – это тип тренировок с использованием интерфейсов мозг-компьютер, когда регистрируется мозговая активность человека (с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитоэнцефалографии (МЭГ) или функциональной МРТ), переводится компьютером в один из типов сигналов (как правило, зрительные или слуховые) и возвращается этому же человеку. Его задача – силой мысли повлиять на ответ в нужную сторону, то есть воздействовать через эту связь на активность своего мозга.

Тренировки с БОС используются как для улучшения отдельных функций мозга в норме, так и при патологиях. Например, некоторые работы показывали, что БОС полезна для того, чтобы поддерживать концентрацию внимания (похожее исследование, но с МЭГ) или укреплять нейронные сети. Но есть некоторые опасения по поводу того, что улучшения при нормально состоянии могут быть вызваны эффектом плацебо. Тем не менее в неврологии БОС себя зарекомендовала, например, для реабилитации постинсультных пациентов, облегчения болей и лечения целого ряда заболеваний.

Как правило, обратную связь дают при помощи зрительных стимулов (человек смотрит на изображение и им управляет) или слуховых (слышит и пытается управлять звуком). Но российские исследователи из Сколковского института, ВШЭ и МГУ пошли дальше и впервые опробовали осуществлять обратную связь с помощью запахов. Подобные работы, по словам авторов, почти не проводились. Они опирались на недавние открытия, которые продемонстрировали быструю обработку и широкое нейронное воздействие обонятельных сигналов, включая влияние на альфа-ритм и высокочастотные компоненты ЭЭГ.

Они разработали систему, включающую запись ЭЭГ, автоматизированный обонятельный дисплей и компьютерную программу написанную на языке Python, для преобразования сигналов ЭЭГ в обонятельную БОС. В исследовании приняли участие 15 добровольцев. разделенных на группы с обонятельной БОС, слуховой БОС и ложной обонятельной БОС. У всех на ЭЭГ регистрировался затылочный альфа-ритм.

Альфа-ритм – это сигнал ЭЭГ, возникающий в диапазоне частот 8–12 Гц. Это один из наиболее мощных сигналов ЭЭГ головного мозга, который особенно заметен в затылочных долях. Этот ритм связан с состоянием расслабленного бодрствования с закрытыми глазами. На характеристики альфа-ритма часто сморят в целях терапии или улучшения когнитивных функций – альфа-тренинг считается одним из наиболее хорошо изученных и широко используемых протоколов БОС.

Авторы обнаружили, что в группах обонятельной БОС мощность альфа-ритмов увеличивается, тогда как в группе с имитацией БОС она за счет усталости снижается. Эти первоначальные результаты говорят о том, что обонятельная БОС может использоваться в качестве одного из способов альфа-тренинга, и создают основу для такого подхода.

«Я считаю нашу работу прорывной, так как до этого никто не делал нейрообратную связь в ольфакторном канале. Результаты не идеальные, но в рамках данной работы мы демонстрировали proof of concept», — комментирует работу Иван Ниненко, один из ведущих исследователей.

Текст: Анна Хоружая

The development and testing of olfactory-based neurofeedback for the EEG alpha rhythm by Medvedeva, A., Ninenko, I., et al. Neurosci Behav Physi. Published March 2024

Ученые НИУ ВШЭ впервые в мире поставили эксперимент, в котором исследовали влияние задержки сигнала подкрепления на эффективность тренировки при нейрообратной связи (НОС). Они экспериментально доказали,…

🕹Об этом на очередном открытом семинаре в рамках проекта, объединяющего людей, интересующихся нейронаукой, AI, представителей бизнеса и учёных, работающих в области изучения мозга. «Регуляция положительных…

Ученые из Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН доказали, что движение помогает беспозвоночным животным успешно адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Ранее благоприятное…

Исследователи использовали интерфейс «мозг – компьютер» с демонстрацией на мониторе реакций мозга человека, чтобы узнать, возможно ли моментально и без тренировок снизить уровень умственной усталости….

В течение последнего десятилетия появилось несколько исследований, демонстрирующих, что люди способны научиться регулировать собственную нейронную активность, глядя на собственную фМРТ. К тому же такая саморегуляция…

Нейробиологи из Массачусетского технологического института обнаружили, что сосредоточенность можно контролировать самостоятельно. Всего-то нужно уметь управлять электрической активностью своего мозга, а если быть точнее – подавлять…